Paul Abraham Archiv: Im Exil

Als Komponist in den USA - mit Elan im Jahr 1941, danach die

Ernüchterung. Doch einige Schellacks erschienen.

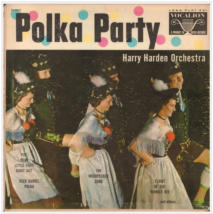

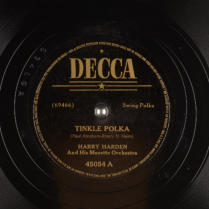

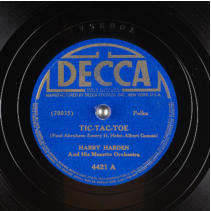

LP „Polka Party“ mit „Tic-Tc-Toe“ Schellackplatte „Tic-Tc-Toe“ (1941)

Im USA-Exil versuchte Paul Abraham vergeblich, so wie in Europa als

Komponist erfolgreich zu werden. Er startete ungeheuer produktiv: Im Jahr

1941 verzeichnete der „Katalog der Copyright Einträge“ der Library of

Congress immerhin 41 Melodien von Abraham. Aber keine hatte wohl

durchschlagende Wirkung. Im Jahr 1942 wurden noch sechs Melodien, 1943

nur noch eine einzige registriert. Danach gibt es keine Eintragung mehr.

Übrigens sind unter den USA-Kompositionen nicht weniger als 11 Polkas zu

finden. Die einzige recherchierbare Abraham-Melodie („Tic tac toe“) auf einer

amerikanischen Nachkriegs-LP findet sich 1958 auf der Polka Party vom

Harry Harden Orchestra (Vocalion, VL 3612). 1941 hatte Harden auch die

„Tinkle Polka“ auf Schellack aufgenommen.

Der Titel „Tic-Tac-Toe“ findet sich unter diesem Namen übrigens nicht im

Copyright-Katalog. Alle dort ausgewiesenen Melodien finden Sie im

Originaleintrag in einer PDF hier. Eine Zeittafel der Eintrage gibt es hier.

„It Takes a kiss to catch a kiss“… sowie „Tinkle Polka“ mit Harry Harden

Digitalisiert sind zurzeit sieben Abraham-Schellacks zu finden. Paul Abraham

hielt sich in New York weitgehend an Künstler, mit denen er schon in der

Heimat zusammengarbeitet hatte. So schuf er zusammen mit dem 1939

exilierten Komponisten und Songtexter Emery H. Heim zahlreiche Lieder, wie

auch „Tic-Tac-Toe“ oder die „Tinkle Polka“. Heim hatte sich in den USA so

gut assimiliert, dass er sogar im 2. Weltkrieg im Dienste der US Army

komponierte. Er starb schon 1946 im Alter von nur 40 Jahren. Sein Nachlass,

der an die hundert Partituren, Notenblätter und Songmanuskripte umfasst,

liegt in der Charles E. Young Research Library der University of California in

Los Angeles.

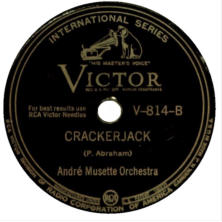

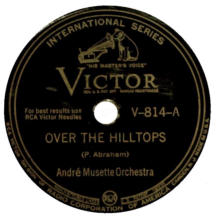

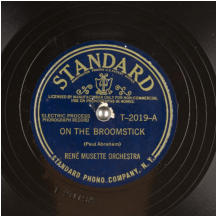

„The Elbow Song“ mit Harry Harden „On the Broomstick“ mit Henri René

Die zur Zeit in digitalisierter Form greifbaren Schellackplatten aus den USA

haben der tschechisch-ukrainische Exilant Harry Harden sowie der

amerikanische Bandleader Henri René eingespielt. Beide leiteten ein eigenes

„Musette Orchestra“. Harden hatte mit seinem Orchester seit 1929 in Europa

unzählige Platten aufgenommen (auch damals schon mit Melodien von Paul

Abraham) und konnte seine Karriere als Bandleader nach seiner Flucht in die

USA fortsetzen. Henri René, in den USA geboren, hatte als Sohn deutsch-

polnischer Eltern unter seinem eigentlichen Namen Harald Manfred

Kirchstein in Berlin Musik studiert und arbeitete dann in den 1920er- und

1930er-Jahren als Komponist und Leiter eigener Ensembles (u.a. „Die

Goldenen Sieben“) in Berlin. 1937 musste er aufgrund der politischen

Umstände wieder in die USA zurückkehren. Dort nannte er sein Ensemble

„André Musette Orchestra“ oder „René Musette Orchestra.

Zweimal Henri René; „Crackerjack“… und „Over The Hilltops“

Dies ist eine Webseite des Publizisten Klaus Waller. Alle Rechte am Text vorbehalten. Impressum - Kontakt

Das wirft Fragen auf: Schellackplatte von 1941 mit Paul-

Abraham-Lied Känguruh, gesungen von Iska Geri

Im Dezember 1932 wurde Paul Abrahams Operette „Ball im Savoy“ in

Berlin uraufgeführt. Kurz danach musste der Komponist emigrieren, seine

Werke wurden im nationalsozialistischen Deutschland verboten.

Umso erstaunlicher, dass das Lied „Känguruh“ aus dieser Operette im

Dritten Reich überleben konnte. Die Sängerin und Parodistin Iska Geri

machte die Melodie, inklusive des Textes der ebenfalls verbotenen Dichter

Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda, zu ihrer Erkennungsmelodie und

nahm sie sogar 1941 auf Platte auf! Natürlich ohne die Namen der Schöpfer

zu nennen, sondern unter dem Urheber-Pseudonym „Gustav Thorlichen“.

Nun gab es in der Tat einen Deutschen namens „Gustav Thorlichen“, der

allerdings bereits 1933 vor den neuen Machthabern nach Argentinien

geflohen war und dort unter dem Namen Gustavo Thorlichen als Fotograf

und bildender Künstler erfolgreich wurde. Ein von ihm verfasster Bildband

über Argentinien wurde nach dem Krieg mit einem Vorwort von Jorge Luis

Borges veröffentlicht, was seinen Rang verdeutlicht. Eher unwahrscheinlich,

dass er von der Verwendung seines Namens auf der Schallplatte wusste.

Genauso unwahrscheinlich erscheint, dass es eine weitere Person dieses

Namens gab.

Vielleicht weiß ja ein Leser dieser Zeilen mehr und berichtet sein Wissen an

den Herausgeber.

Hier können Sie Iska Geri mit „Känguruh“ bei YouTube hören.

Erstaunlich ist übrigens auch, dass die Operette „Viktoria und ihr Husar“ am

10. April 1944 (!) im faschistischen Italien aufgeführt werden konnte -

allerdings nur, weil der Name des Komponisten verschwiegen und durch das

Pseudonym „Haios“ ersetzt wurde. Die Aufführung unter dem Namen

„Vittoria el il suo ussaro“ ist für den 10.4.1944 durch die „Compagnia di

operette Lombardia“ dokumentiert.

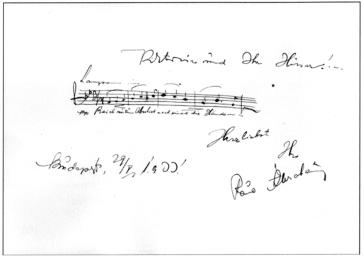

Im Exil: Abrahams Widmung an die Leser der Illustrierten

Kronen-Zeitung in Wien - PR für Märchen im Grand Hotel

Die erste Operetten-Uraufführun nach Paul Abrahams Flucht aus Deutschland

fand in Wien statt. Am 30. März 1934, also einen Tag nach der offiziellen

Uraufführung der Operette „Märchen im Grand Hotel“, veröffentlichte die

„Wiener Illustrierte Kronen-Zeitung“ einen musikalischen Gruß des Kompo-

nisten. Abraham-Experte Henning Hagedorn erläutert: „Das sind die ersten

vier Takte aus der Nummer 5 der Isabella ‚Ich wär' so gerne Königin‘. Die

Noten der Melodie und die Tonart entsprechen dem Klavierauszug, ebenso

die Dynamik pp für Pianissimo, auch der Text an dieser Stelle ‚Wo eine

schöne Frau regiert‘. Im Klavierauzug ist das Tempo an dieser Stelle mit

‚Ruhiger‘ angegeben, hier mit ‚Lángsam‘.

Anekdote rund um

Märchen im Grand Hotel

aus: Tiroler Anzeiger, Innsbruck.

Beilage „Weltguck“ vom 20. Juni

1934

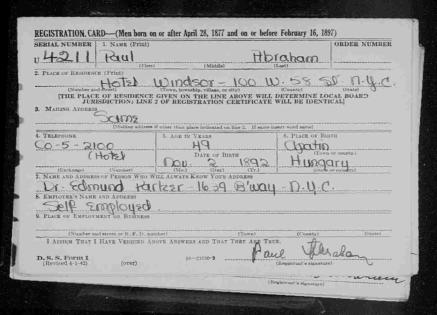

Paul Abrahams „Registration Card“ in New York 1940

Nachdem Paul Abraham, aus Mexiko kommend, am 20.8.1940 in die USA

eingereist war, musste er sich an seinem neuen Wohnort New York registrieren

lassen. Er bezog ein Zimmer im Hotel Windsor, wo er bis zu seiner Einweisung

in die Psychiatrie 1946 blieb. Ein Dr. Edmund Parker, mit einer Adresse am

Broadway, wurde als Zeuge genannt, der jederzeit über Abrahams

Aufenthaltsort Auskunft geben könne.

Das Ensemble von Märchen im Grand Hotel, Wien 1934

…mit Paul Abraham (4.v.r.) und Theaterdirektor Otto Preminger (vorne)

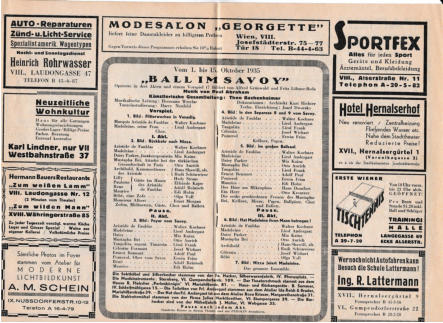

1935 Programmzettel zur zweiten Aufführung von Ball im

Savoy in Wien

Während Paul Abraham seit Mitte 1933 in Deutschland geächtet war, konnten

seine Bühnenwerke wenigstens in Österreich weiter aufgeführt werden. Der

Ball im Savoy (im Dezember 1932 in Berlin uraufgeführt) war Ende 1933

zum erstenmal in Wien aufgeführt worden (im Johann-Strauß-Theater). Knapp

zwei Jahre später stand die Operette auf dem Programm des Städtischen

Theaters. Der abgebildete Programmzettel verrät nicht nur die Mitwirkenden,

sondern auch, welche Firmen die Requisiten beisteuerten und welche Betriebe

sich von einer Werbung im Theater Umsatz erhofften…

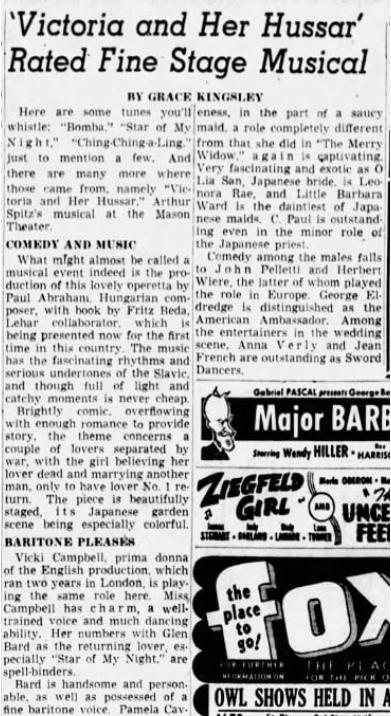

Los Angeles Times über Victoria and Her Hussard 1941 im

Manson Theater am Broadway in Los Angeles

Während Paul Abraham im US-Exil vergeblich auf eine Inszenierung seines

„Ball im Savoy“ am New Yorker Broadway hoffte, hatte seine erste

Erfolgsoperette „Viktoria und ihr Husar“ in Los Angeles am dortigen

Broadway Premiere. Die Los Angeles Times berichtet am 17.5.1941 über die

Aufführung von „Victoria and Her Hussar“ im Mason Theatre, Der

Rezensent lobt die „Musik mit ihren faszinierenden Rhythmen und eingän-

gigen Momenten“ und ist sowohl vom Stück als auch der Inszenierung

angetan. Die Victoria wurde gespielt von Vicki Campbell, die diese Rolle

schon zwei Jahre lang in London gespielt hatte.

Ob Paul Abraham anlässlich dieser Aufführung in Los Angeles war, ist nicht

überliefert. Wahrscheinlich hätte der Rezensent dies erwähnt.

Der aus Ungarn stammende Arthur Spitz hatte das Theater ab 1941 drei Jahre

lang gemietet, um dort „Operette zu populären Preisen“ zu präsentieren. Es

gab zwei Vorstellungen pro Tag, und in der Pause wurden Snacks verkauft.

Der Werbemanager des Hauses bezeichnete das Unternehmen als

„Woolworth der Operette“.

Das Mason Theatre in Los Angeles, wo 1941 Paul Abrahams „Victoria and

Her Hussar gespielt wurde.

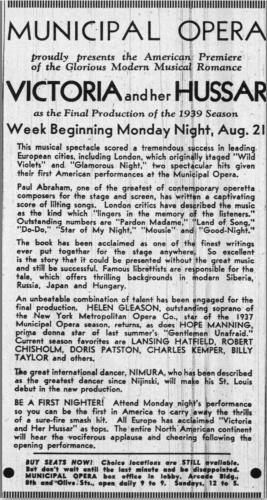

Viktoria und ihr Husar: Erstmals in den USA schon 1939 in

St.Louis/Missouri

Im August 1939, als Paul Abraham im Pariser Exil weilte, fand in den USA

die erste - und bis 2014 auch einzige - amerikanische Erstaufführung einer

seiner Operetten statt. Die Municipal Opera in St.Louis/Missouri brachte das

Stück als Saisonabschluss heraus. In der Ankündigunganzeige im St.Louis

Globe-Democrat heißt es am 17.8.1939 unter anderem:

„Paul Abraham, einer der größten zeitgenössischen Operettenkomponisten für

die Bühne und die Leinwand, hat eine fesselnde Partitur mit beschwingten

Liedern geschrieben. Londoner Kritiker haben die Musik als eine Art

beschrieben, die "im Gedächtnis der Zuhörer verweilt".

Seien Sie der Erste! Besuchen Sie die Aufführung am Montagabend, damit

Sie der Erste in Amerika sein können, der den Nervenkitzel eines todsicheren

Smash-Hits mitnimmt. Ganz Europa hat "Victoria and Her Hussar" als Tophit

gefeiert. Der gesamte nordamerikanische Kontinent wird nach der

Eröffnungsvorstellung lautstarken Applaus und Jubel hören.“

Leider kam es nicht ganz so. „Victoria and Her Hussar“ kam zwar 1941 noch

einmal in Los Angeles zur Aufführung, danach aber nie wieder in den USA.

Und sein „Ball im Savoy“ feierte erst 2014 die amerikanische Uraufführung,

„Die Blume von Hawaii“ dann 2019 - beide in Chicago.

1935 Wien: Der „höflichste Komponist“ probt „Dschainah“

(Neues Wiener Journal, 21.12.1935)

Paul Abraham-Autograph 1933 in Budapest

September 1933: Paul Abrahams schönster Moment bei der

Premiere von „Ball at the Savoy“ in London

Zwei Tage nach der Premiere von „Ball at the

Savoy“ in London musste Paul Abraham

zurück nach Budapest. In einem

Zeitungsinterview schildert er seinen

schönsten Moment an diesem besonderen

Abend:

„Im zweiten Akt unseres Stücks gibt es ein

Lach-Couplé. Oszkár Dénes lachte die ganze

Zeit durch, dann wurde er von Rózsi Bársony

nachgemacht, dann von zehn, zwanzig,

Hunderten auf der Bühne. Das Lachen

schwoll immer mehr an, von der Bühne bis

zum Auditorium, und während die

Instrumente in der Band kicherten und

schrien, wurde schließlich das ganze große

Haus von dem Kichern überflutet.

In dem Moment, als das Lachen gleichzeitig

auf der Bühne und im Auditorium zu stürmen

begann, fing ich an zu weinen. Zuerst flossen

meine Tränen langsam, aber als alle vor und

hinter mir lachten, links und rechts, zitterte

ich fast vor Schluchzen ...

Warum ich geweint habe, was mir in den Sinn

gekommen ist? Alles. Meine Mutter in Pest;

die Margareten-Insel; unser Verein; die kleine

Kneipe in Buda; der Tisch in meinem

Kaffeehaus; die Handelsschule, auf die ich

gegangen bin; die Musikakademie ... in

London, Drury Lane ...“

Az Est Budapest, 16.9.1933

Hans Holt über die Dreharbeiten an Roxy und ihr

Wunderteam 1937

Hans Holt, Darsteller

des Jaci in „Roxy

und ihr Wunderteam“

berichtet in seinem

Memoiren „Jeder Tag

hat einen Morgen“

eine Anekdote über

die Dreharbeiten im

August 1937:

„Die erste Klappe für

Roxy und ihr

Wunderteam fiel eine

Woche später als

geplant. Und sie fiel

nicht in Budapest,

sondern in Keszthely

am Plattensee. Das

lustige

Aufeinandertreffen

zwischen der

Fußballmannschaft

und den Mädchen

vom Yachtklub führte

zu - na sagen wir

ruhig -chaotischen

Zuständen! Wir

mussten nämlich

schnell drehen. […] Aber schnell war nach den durchtanzten Nächten

schwer möglich. Die Produktion zahlte keine Diäten - »weil, bitte schön, am

Balaton ist alles ganz billig« -, aber dafür durfte jeder essen und trinken,

was er oder sie wollte. Das führte zu Gelagen von fast mittelalterlicher

Üppigkeit und zu einer bedauerlichen Ebbe in den Kassen der Firma.“

Bild: Hans Holt mit Rosy Barsony in der Wiener Bühnenfassung von „Roxy

und ihr Wunderteam“.

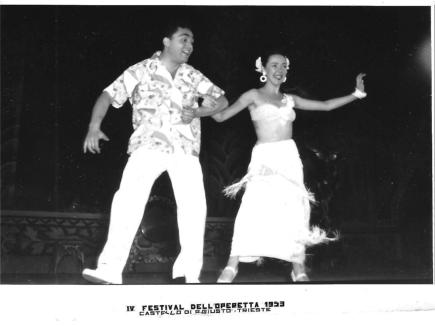

Während Paul Abraham in den USA in der Psychiatrie saß:

Triumphe bei den Triester Operettenfestspielen 1952/53/55

In Europa waren genauere Umstände des Exils Paul Abrahams unbekannt.

Noch während der Komponist in New York in dem damals sogenannten

„Irrenhaus“ in Creedmoor auf der „Station der Hoffnungslosen“ verbrachte,

gab es in Europa eine Renaissance seiner Werke. In Triest, bei einem der

wichtigsten europäischen Operettenfestivals, feierten Abraham-Stücke

Triumphe: 1952 „Viktoria und ihr Husar“, 1953 „Die Blume von Hawaii“ und

1955 schließlich „Ball im Savoy“. Jeweils mit dabei: Rosy Barsony, Abrahams

wichtigster Bühnenstar der 1930er-Jahre.

Rosy Barsóny mit Elvio Calderoni 1952 … und mit Enrico Dezan 1955

Magda Gonnella und Elvio Calderoni in „Die Blume von Hawaii“ 1953